Физическое здоровье - важнейший компонент в сложной структуре состояния здоровья человека. Он обусловлен свойствами организма как сложной биологической системы. Как биологическая система организм обладает интегральными качествами, которыми не обладают ее отдельные составляющие элементы (клетки, ткани, органы и системы органов).

Эти элементы вне связи между собой не могут поддерживать индивидуальное существование.

Кроме того, организм обладает способностью сохранять индивидуальное существование за счет самоорганизации. К проявлениям самоорганизации относятся способность к самообновлению, саморегулированию и самовосстановлению.

Самообновление связано с постоянным взаимным обменом организма с внешней средой веществом, энергией и информацией. Организм человека - это система открытого типа. В процессе самообновления организм поддерживает свою упорядоченность и препятствует своему разрушению.

Физическое здоровье обусловливается способностью организма к саморегулированию. Совершенная координация всех функций - следствие того, что живой организм представляет собой саморегулирующуюся систему. Саморегуляция составляет сущность биологической формы развития, т. е. жизни. Это общее свойство биологических систем позволяет устанавливать и поддерживать на определенном, относительно постоянном уровне те или иные физиолого-биохимические или другие биологические показатели (константы), например постоянство температуры тела, уровень артериального давления, содержания глюкозы в крови и т. д. Поддержание степени упорядоченности проявляется в относительном динамическом постоянстве внутренней среды организма - гомеостазисе (котеоз(аш; греч. котоюз - подобный, сходный + Маш - стояние, неподвижность).

Более 100 лет тому назад выдающийся французский ученый Клод Бернар впервые поставил вопрос о значении гомеостазиса (хотя сам термин был введен позднее В. Кэнноном). В своих первых работах по гомеостазису В. Кеннон отметил, что живые существа представляют собой открытую систему, имеющую множество связей с окружающей средой. Эти связи осуществляются через посредство дыхательного и пищеварительного трактов, поверхностных кожных рецепторов, нервно-мышечных органов и костных рычагов. Изменения в окружающей среде прямо или опосредованно воздействуют на указанные системы, вызывая в них соответствующие изменения. Однако эти воздействия обычно не сопровождаются большими отклонениями от нормы и не вызывают серьезных нарушений в физиологических процессах благодаря тому, что автоматическая саморегуляция ограничивает возникающие в организме колебания в сравнительно узких пределах. Для обозначения этого относительного постоянства можно было бы применять термин «равновесие», или «уравновешивание». Этот термин вполне пригоден для относительно простых физических или физико-химических процессов. Однако в сложно устроенном живом организме, кроме процессов уравновешивания, обычно включается и интегративная кооперация ряда органов и систем. Так, например, когда создаются условия, меняющие срстав крови и вызывающие нарушение дыхательных функций, быстро реагируют мозг и нервы, сердце, легкие, почки, селезенка и т. д. Для обозначения таких явлений, по мнению Кеннона, термин «уравновешивание» недостаточен, так как координация физиологических реакций - сложный и весьма специфический процесс. Именно для этих состояний и процессов, обеспечивающих устойчивость организма, Кеннон и предложил термин НотеозШш - «гомеостазис».

В толковании этого термина В. Кеннон подчеркивал, что слово подразу

мевает не только устойчивое, иммобильное, или застойное, состояние, но и условие, очевидно, ведущее к этим явлениям. Слово Нотео указывает не на тождественность (зате), т. е. не на какое-то постоянно фиксированное или ригидное состояние, а на сходство и подобие явлений (Ше ог згтйаг). В. Кеннон указывал, что в механике принят термин зШйсз, характеризующий устойчивое состояние, возникающее под влиянием определенных сил. Однако он умышленно отказывался от слова «статика», считая его неподходящим, поскольку в явлениях гомеостазиса физиологические механизмы так специфичны и так многообразны, что не имеют ничего сходного с применяемым в технике термином «статика».

Таким образом, термин «гомеостазис» не обозначает простого постоянства химических или физико-химических свойств организма. Этим термином В. Кеннон прежде всего обозначал физиологические Механизмы, обеспечивающие устойчивость живых существ. Эта особая устойчивость характеризуется нестабильностью процессов - они постоянно меняются, однако в условиях «нормы» колебания физиологических показателей ограничены сравнительно узкими пределами. Явления гомеостазиса могут служить хорошим биологическим примером диалектического единства противоположностей: постоянства и изменчивости.

Давая характеристику исторической основы учения о гомеостазисе, следует сказать, что явление гомеостазиса. по существу, представляет собой эволюционно выработавшееся, наследственно закрепленное адаптационное свойство приспособления организма к обычным условиям окружающей среды. Однако эти условия могут кратковременно, а иногда и относительно длительно выходить за пределы «нормы». В таких случаях явления адаптации характеризуются не только восстановлением обычных свойств внутренней среды, но и кратковременным изменением функциональной активности (например, учащением ритма сердечной деятельности и увеличением частоты дыхательных движении при усиленной мышечной деятельности). При длительных или повторных воздействиях могут возникать более стойкие и даже структурные изменения, например в виде гипертрофии миокарда при повышенной рабочей нагрузке сердца. При повреждении каких-либо органов включаются механизмы компенсации или возникают викарные функции с участием других систем организма (например, усиление функции потовых желез при снижении функции почек). Подобные процессы также представляют собой адаптацию к необычным или чрезвычайным условиям внешней или внутренней среды организма. Таким образом, можно различать явления кратковременной и долговременной адаптации.

Биологическая характеристика гомеостазиса определяется не только длительностью адаптационных процессов, но и их значимостью. Реакции, обеспечивающие гомеостазис, могут быть направлены на поддержание известных уровней стационарного состояния, на координацию комплексных процессов для устранения или ограничения действия вредносных факторов, на выработку или сохранение оптимальных форм взаимодействия организма и среды в изменившихся условиях его существования. Все эти процессы и определяют адаптацию.

Мы уже отметили, что самоорганизация биологической системы проявляется и в способности к самовосстановлению. Это качество обусловлено, прежде всего, регенерацией, а также наличием множественных параллельных регуляторных влияний в организме на всех уровнях его организации. Компенсация недостаточных функций за счет этих параллелей позволяет выжить организму в условиях повреждения, мера компенсации при этом отражает уровень жизнеспособности - его физическое здоровье.

Физическое здоровье - текущее состояние структурных элементов целостного организма (клеток, тканей, органов и систем органов человеческого тела), характер их взаимодействия и взаимосодействия между собой. Материальную основу формирования физического здоровья составляет биологическая программа индивидуального развития организма человека. Она опосредована базовыми потребностями, доминирующими у человека на различных этапах индивидуального развития организма (онтогенеза). Базовые потребности, с одной стороны, служат пусковым механизмом биологического развития человека (формирование его физического здоровья), а с другой - обеспечивают индивидуализацию этого процесса.

В самом общем виде физическое здоровье - это состояние организма человека, характеризующееся возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, уровнем физического развития, физической и функциональной подготовленностью организма к выполнению физических нагрузок.

ГЛАВА 2

ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Жизнь современного человека требует большого физического и психического напряжения. Бурное развитие автоматизации производства и быта лишает человека необходимой двигательной активности, которая может снять это напряжение. Значительная урбанизация, рост технического комфорта, развитие городского транспорта и увеличение числа личных автомобилей сводят двигательную активность к минимуму. В дошкольных учреждениях двигательный компонент в режиме дня ребенка не превышает 30 % времени бодрствования при нормируемой его продолжительности не менее 50 %. В школьном возрасте у 50 % 6-8-летних, 60 % 9-12-летних и 80 % старшеклассников отмечается выраженная степень двигательной недостаточности.

Вместе с тем двигательная активность является одним из условий гармоничного формирования организма. Движение – важнейший естественно биологический стимулятор физиологических функций и формирования всего организма. При физических упражнениях усиливается поток проприоцептивных импульсов, что активизирует деятельность внутренних органов и приспосабливает их к запросам работающих мышц. При систематическом выполнении физических упражнений усиливается более эффективная координация в работе двигательного аппарата, внутренних органов и систем. Вследствие малой подвижности сокращается поступление нервных импульсов из мышц в центральную нервную систему, что вызывает нарушение регуляции кровообращения, дыхания, обмена веществ, снижается резистентность организма к физическим нагрузкам и изменениям окружающей среды. Мышечный покой ведет к уменьшению кровоснабжения жизненно важных систем организма, снижению функциональных резервов, развитию дистрофии и атрофии тканей, медленному течению регенерации и т.д.

Таким образом, движение является жизненной необходимостью человека, особенно в молодом возрасте. Органы и системы человека при правильно организованных движениях развиваются и укрепляются, при чрезмерной работе ослабевают, а при длительном отсутствии движения – атрофируются. Поэтому очень важно, чтобы движения, особенно в детском и юношеском возрасте, становились все более совершенными и способствовали повышению сопротивляемости организма вредным влияниям окружающей среды.

Недостаток движения – гипокинезия, или гиподинамия - вызывает целый комплекс изменений в жизнедеятельности организма. Причины гипокинезии могут быть объективными (физиологическая, профессиональная, клиническая) и субъективными (привычно-бытовая, школьная, климатогеографическая). Последствия гипокинезии выражаются в том, что функциональные системы жизнеобеспечения (дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегуляция, выделение, дыхание и др.), работающие на движение, все в меньшей степени востребуются в своих максимальных возможностях. Снижение уровня функционирования системы ведет к атрофии или дистрофии ее тканей с уменьшением функциональных резервов, а снижение двигательной активности человека в целом ведет к компенсаторной перестройке всех сторон обмена веществ и выключает конечное звено стрессовой реакции – движение, что в свою очередь ведет к напряжению центральной нервной системы и переходу в дистресс.

Гиподинамия вызывает заметные изменения в иммунной системе организма и терморегуляции. Особого внимания заслуживает роль движений в предупреждении простудной заболеваемости у детей, терморегуляция которых осуществляется за счет высокого уровня двигательной активности. Ограничение последней заставляет в целях профилактики переохлаждения повышать внешнюю температуру.

Физическое здоровье, показатели и критерии физического здоровья

Физическое здоровье – это состояние, при котором у человека отмечается совершенство саморегуляции функций, гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к окружающей среде. В укреплении здоровья человека физическому здоровью отведена ведущая роль, оно обеспечивает психическое, нравственное и сексуальное здоровье.

В основе физического здоровья лежат морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, органов, систем органов и организма в целом. Выделяют также соматическое здоровье, под которым понимается текущее состояние органов и систем организма.

Физическое здоровье определяется антропометрическими, физиологическими и биохимическими показателями. К антропометрическим показателям относятся росто-массовые индексы Брока (отношение массы тела в кг к росту в см минус сто), Кетле (отношение массы тела в кг к квадрату роста в м 2) и другие. Состав массы тела зависит от физической активности человека и питания. В активную массу входят клеточная жидкость, белки, минеральные соли, в малоактивную - жир, костные минеральные соли и внеклеточная вода. Для выявления состава массы тела обычно определяют общее и подкожное содержание жира, мышечную и скелетную массу в абсолютных и относительных величинах.

Физиологические показатели здоровья включают прирост пульса и тип реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку, восстановление пульса после физической нагрузки, уровень тренированности организма, резерв кардиореспиратроной системы, резерв здоровья, биохимические показатели – содержание общего холестерина по отношению к уровню липопротеидов высокой плотности в организме.

Для оценки уровня физического здоровья широко применяется экспресс-метод с использованием индексов массы тела, дыхания, силы кисти, сердечно-сосудистой системы и время восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) после 20 приседаний за 30 с. Каждый из показателей оценивается в баллах и затем рассчитывается общая сумма баллов. Если по всем 5 показателям общая сумма баллов меньше или равна 3 баллам, то уровень здоровья низкий, 4-6 баллов – ниже среднего, 7-11 баллов, средний, 12-15 баллов – выше среднего, 16-18 баллов – высокий.

Критериями физического здоровьяявляются уровень физического развития, возрастные анатомо-физиологические особенности, степень физической подготовленности, наличие острых или хронических заболеваний, физических дефектов.

Уровень физического здоровья зависит от внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относят наследственность, пол, конституция, к внешним – экологические и социально-экономические факторы.

С генетическими особенностями, унаследованными от родителей, человеку предстоит жить всю жизнь. От соответствия образа жизни человека генотипической программе будет зависеть его здоровье и продолжительность жизни.

В наследуемых предпосылках здоровья особенно важны тип морфофункциональной конституции и преобладающих нервных и психических процессов, степень предрасположенности к тем или иным заболеваниям, плодовитость и долголетие.

Жизненные доминанты и установки человека во многом детерминированы конституцией. Особенно раним генный аппарат на раннем эмбриональном этапе развития, когда генетическая программа реализуется в виде закладки основных функциональных систем организма. Большое число раздражающих факторов современной жизни, вызывающих изменения в генах, привело к тому, что перечень и количество наследственных заболеваний в мире неуклонно растет. Наиболее часто наследственные нарушения обусловливаются образом жизни будущих родителей или беременной женщиной. Помимо дефицита двигательной активности беременной, ведущего к нарушению нормального развития плода, следует отметить переедание, психические перегрузки социального, профессионального и бытового характера, вредные привычки.

К экологическим факторам, оказывающим влияние на организм, относятся энергетические воздействия, физические, химические и биологические факторы атмосферы, гидросферы и литосферы, характер биосистем местности и их ландшафтных сочетаний, сбалансированность и стабильность климатических условий, ритма природных явлений и др. Особая роль отводится загрязнителям окружающей среды, против которых организм человека не имеет механизмов нейтрализации.

Социально-экономические факторы включают условия труда, быта, питания, воспитания, медицинское обеспечение и т.д.

Физическое обучение и воспитание, цель, задачи, принципы

Физическое обучение и воспитание представляет собой сложный процесс, основанный на деятельности с большим энергетическим и механическим эффектом. Оно состоит из многократных и целесообразных повторений тех или иных упражнений и процедур. В результате этих повторений в организме происходят изменения, ведущие к повышению его функциональных возможностей и способности быстро мобилизовать их для максимальных напряжений. Цель физического обучения и воспитания состоит в формировании, сохранении и укреплении физического здоровья.

Физическое воспитание является составной частью общего воспитания и направлено на воспитание здоровой, всесторонне развитой и морально стойкой молодежи. Результатом физического воспитания является физическая культура , являющаяся частью общей культуры человека. Для детей и подростков физические упражнения являются важным элементом воспитания и подготовкой к будущей деятельности. Физическое воспитание служит залогом того, что ребенок вырастает всесторонне развитым человеком, полноценным членом общества.

В задачи физического обучения и воспитания входят укрепление здоровья, улучшение физического развития и повышение сопротивляемости организма, формирование основных двигательных навыков, выносливости, силы, ловкости, воспитание активности, дисциплинированности, чувства товарищества, выработка навыка к систематическим занятиям физическими упражнениями и закаливанию, освоение отдельных видов спорта, ознакомление с правилами гигиены физических упражнений и спорта, профилактикой травматизма.

Физическое обучение и воспитание проводится последовательно с первых лет жизни ребенка и строится на научной основе в соответствии с морфофункциональными возможностями, возрастом, полом, организацией питания, режимом учебных занятий, сна, отдыха и работы.

Принципами физического обучения и воспитания являются систематичность и последовательность, постепенное увеличение нагрузок, учет функциональных возможностей организма, комплексность, обратимость тренировочных эффектов.

Принцип систематичности утверждает необходимость определенной системы в использовании средств физической культуры, которая обеспечила бы решение основных задач и достижения здоровья, реализуемых с помощью физических упражнений. Практика показывает, что чаще всего физкультурник отдает предпочтение какому-либо одному или группе однородных средств, однако ограничение двигательной активности только ими не может обеспечить решения всех задач достижения здоровья.

Принцип последовательности означает, что нельзя бесконечно менять используемые средства. Это допустимо на первых порах приобщения к оздоровительной физкультуре, пока занимающийся не найдет наиболее подходящие для себя физические упражнения. Выбранные средства должны использоваться в определенной системе и последовательности, что позволит не только осознанно планировать нагрузку, но и проследить за ее эффективностью для той или иной системы жизнедеятельности.

Принцип постепенного увеличения нагрузки вытекает из динамики восстановления функций организма. Возникшие в результате выполненной нагрузки изменения имеют характеристики, определяемые преимущественно выполненной работой. При сохранении такого режима физических тренировок развивается адаптация организма к нагрузкам, и нарастания функциональных показателей не происходит. В то же время повышение рабочей нагрузки, приходящейся на период суперкомпенсации, способствует прогрессирующим изменениям, выражающимся и в активизации обмена веществ, совершенствовании деятельности центральной нервной системы, экономизации функций и так далее. Целесообразна тенденция к повышению нагрузки на протяжении определенного временного цикла, например, календарного года.

Принцип учета индивидуальных нагрузок предполагает, что организация и содержание физической тренировки должны соответствовать особенностям конкретного человека. Это касается, прежде всего, его генетически детерминированных особенностей. В частности, следует учитывать тип телосложения, предрасположение данного морфотипа к определенным заболеваниям, на профилактику которых следует ориентировать физическое воспитание. Другим важным генотипическим фактором является тип высшей нервной деятельности, под который и надо подбирать двигательные средства. Кроме того, необходимо учитывать и особенности свертывания крови, преобладающий тип вегетативной нервной регуляции и т.д.

Помимо генетически обусловленных качеств в организации физического воспитания следует учитывать особенности семейного положения физкультурника, его профессиональную принадлежность, режим работы и многие другие факторы.

Принцип комплексности воздействия вытекает из специфики влияния тех или иных физических упражнений на различные системы организма. В отличие от спортивной тренировки, где достигается цель узкой спортивной специализации, общее укрепление организма в оздоровительной физкультуре требует использования широкого арсенала двигательных средств. Тренировочный эффект может быть достигнут с помощью любого упражнения. Однако в полной мере достижение ощутимых от физических упражнений целей здоровья - физической подготовленности, физического здоровья и физического развития - достигается только при комплексном использовании двигательных средств.

Принцип обратимости тренировочных эффектов проявляется в том, что последние постепенно уменьшаются по мере снижения тренировочных нагрузок или полностью исчезают при полном прекращении тренировки (эффект детренировки). Снижение работоспособности наступает тем раньше, чем выше ее уровень, но и любом случае через 3-8 месяцев после прекращения тренировок уровень физической подготовленности человека оказывается практически таким же, каким он был до начала регулярных тренировок. Однако благодаря сохранению следовых явлений в двигательном динамическом стереотипе восстановление работоспособности при возобновлении тренировок у таких людей протекает активнее, чем у ранее не занимавшихся физической культурой.

Средства физического воспитания.

Физическое обучение и воспитание основано на тренировке организма. Тренировка - процесс систематического упражнения организма и воздействия на него с целью непрерывного повышения функциональных возможностей организма. Тренировка служит основой выработки двигательного навыка и координации движения, а также закаливания организма. Непременным условием тренировки являются комплексность, постепенный переход от малых нагрузок к большим, систематичность, учет функциональных возможностей организма, благоприятные внешние факторы, а также соблюдение гигиенического режима и постоянный врачебный контроль. Физические тренировки способствуют более быстрому и значительному развитию ловкости, силы, выносливости, быстроты движений.

Для достижения эффекта необходимо тренироваться через день три раза в неделю, тренироваться непрерывно не менее 30-40 мин, при тренировке дозировать нагрузку по пульсу 140-170 уд/мин.

Физическое обучение и воспитание проводится последовательно с первых лет жизни человека и строится на научной основе в соответствии с морфофункциональными возможностями, возрастом, полом, организацией питания, режимом труда или учебных занятий, сна и отдыха.

К средствам физического обучения и воспитания относят физические упражнения, подвижные и спортивные игры, развлечения, естественные движения, массаж. В детских яслях средствами физического воспитания являются массаж, физические упражнения, игры, в детском саду - подвижные игры, развлечения, занятия по физическому и музыкальному воспитанию, утренняя гимнастика, прогулки, экскурсии. Основной формой организации физического воспитания в школе, школе-интернате и подростковых учреждениях служат уроки физического воспитания.

Все виды физических упражнений в зависимости от режима функционирования мышц принято делить на динамические и статические. Физические упражнения проводятся с раннего возраста и постепенно в соответствии с общим развитием ребенка последовательно усложняются. Регулярное выполнение упражнений способствует психофизическому развитию, лучшей координации движений, воспитанию двигательных навыков, выработке правильной осанки, повышению эмоционального тонуса, укреплению здоровья, а также устранению физических недостатков.

В зависимости от подбора различных упражнений и времени их проведения различают основную, гигиеническую и лечебную гимнастику. Основная гимнастика обеспечивает формирование и совершенствование основных двигательных навыков, а также умение целесообразно применять приобретенные навыки в практической деятельности. Она проводится в виде обязательных занятий по физическому воспитанию во всех детских и подростковых учреждениях. Основная гимнастика включает упражнения общеразвивающие, вольные, строевые, бег, прыжки и др.

Зарядка способствует пробуждению, создает бодрость, хорошее настроение, повышает аппетит, действует профилактически против ряда заболеваний. Утреннюю гимнастику желательно проводить на свежем воздухе или в комнате с открытым окном. Во время занятий рекомендуется максимально обнажить тело, чтобы одновременно принимать и воздушные ванны. При выполнении упражнений необходимо дышать глубоко, спокойно. Не следует выполнять упражнения в быстром темпе, с большой нагрузкой, особенно пожилым людям.

Утренняя гимнастика является наиболее распространенной разновидностью гигиенической. Гигиеническая гимнастика проводится в виде гимнастики до занятий, производственной гимнастики, физкультминуток, физкультпауз.

Лечебной гимнастикой должны заниматься все дети, зачисленные в специальную группу физического воспитания. Для этих детей в школе до или после уроков проводятся занятия 2 раза в неделю по 45 мин или 3 раза в неделю по 30 мин в объединенных группах по 10 человек. Лечебная гимнастика должна строго дозироваться врачом и проводиться по его рекомендации под наблюдением специалистов по физическому воспитанию.

Корригирующая гимнастика является средством исправления нарушений осанки и различных деформаций. Она состоит из вытяжения, иммобилизации и коррекции позвоночника с вовлечением в работу крупных мышечных групп. Такого вида физические упражнения необходимы при расстройствах осанки и сколиозах, возникающих у школьников в связи с плохим развитием нервно-мышечной системы и неблагоприятными воздействиями внешней среды.

Подвижные игры (салки, удочка, охотники и утки и др.) имеют оздоровительное, воспитательное и образовательное значение и легко доступны для физкультуры. Они улучшают физическое развитие, благоприятно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье, способствуют эмоциональности спортивных занятий. Почти в каждой игре присутствуют бег, прыжки, метания, упражнения в сохранении равновесия и т. д. В играх воспитываются основные физические качества (сила, быстрота, выносливость) и совершенствуются разнообразнейшие двигательные умения и навыки. Проводить подвижные игры можно на открытом воздухе в любое время года. Продолжительность игры зависит от интенсивности и сложности двигательных действий, состояния здоровья и возраста играющих, а в среднем составляет 10-20 мин. Нагрузка дозируется следующими приемами: уменьшением или увеличением количества занимающихся, продолжительности игры, размером игровой площадки, количества повторений, тяжести предметов, введением перерывов для отдыха.

Спортивные игры (бадминтон, настольный теннис, волейбол, мини-футбол и др.) необходимы людям всех возрастов и профессий. Они способствуют комплексному совершенствованию двигательных способностей и воспитанию устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, а положительный эмоциональный фон делает их особенно привлекательными. Спортивные игры рекомендуются в первую очередь людям молодого и среднего возраста, доступны они также пожилым и детям. В процессе игры ее участникам приходится решать большое количество разнообразных двигательных задач, что, в конечном счете, совершенствует такие важные физические и психофизиологические качества, как сила, выносливость, точность выполнения движений, быстрота реакции, подвижность основных нервных процессов, внимание и т. д. Воспитываются также волевые качества: смелость, решительность, уверенность в своих силах и т. д. Занятия спортивными играми могут вызвать значительные изменения в состоянии здоровья человека. Поэтому лицам среднего и особенно старшего возраста надо быть весьма осторожными в выборе физической нагрузки, кроме того, необходим строгий медико-педагогический контроль.

Массаж способствует улучшению кровоснабжения массируемых участков тела, активизирует кожное дыхание, усиливает функции потовых и сальных желез, кожа становится более упругой, а мышцы и связки приобретают большую эластичность. Массаж успокаивающе воздействует на нервную систему, благоприятствует обменным процессам, способствует восстановлению работоспособности после утомления.

Обычно массаж имеет специальное назначение, поэтому подразделяется на спортивный, лечебный, гигиенический и выполняется специалистами. Простейшей разновидностью массажа является гигиенический массаж, который повышает общий тонус организма. Он может выполняться не только специалистом, но и самими занимающимися оздоровительными видами физкультуры, получившими соответствующие навыки, при этом могут широко применяться приемы самомассажа.

Массировать нужно обнаженное тело, в отдельных случаях (например, при прохладном воздухе) можно массировать через трикотажное или шерстяное белье. Массируемые участки тела должны предельно расслабляться. Движение массирующей руки должны совершаться по ходу лимфатических путей в направлении к ближайшим лимфатическим узлам. Например, руки массируются от кисти к локтевому суставу, а от него – к плечевому суставу; ноги от стоп к коленному и далее к тазобедренному суставу; спина – от позвоночника к подмышечным впадинам; грудная клетка – от середины в стороны (у женщин не следует касаться молочных желез); живот – по кругу в направлении движения часовой стрелки и снизу вверх к подреберью; шея – от затылка вниз и в стороны к ключицам. Места расположения лимфатических узлов не массируются. Нельзя массировать воспаленные участки тела и по загрязненной поверхности кожи, при кожных заболеваниях, тромбозе и сильных варикозных расширениях вен.

Урок физвоспитания, его структура и значение

Оздоровительное значение урока физического воспитания зависит от правильности построения, нагрузки на организм с учетом возраста и пола, гигиенических условий проведения. При условии грамотного проведения благотворно воздействует на формирование правильного дыхания, двигательных навыков, помогают обрести хорошую физическую форму, резко улучшает состояние здоровья.

Каждый такой урок (занятие) должен состоять из трех частей; подготовительной, основной и заключительной.

Подготовительная часть (на протяжении 10-15 мин) – это, прежде всего, разминка, то есть настройка организма на восприятие предстоящих физических нагрузок. Разминочные упражнения повышают температуру мышц, улучшают их эластичность, усиливают кровообращение, увеличивают подвижность суставов, приводят в оптимальное состояние легкие, сердце, сосуды. Разминка включает легко дозируемые и простые по исполнению общеразвивающие упражнения.

Основная часть занятия занимает наибольшее количество времени (30-60 мин) и направляется на развитие определенных физических качеств (силы, гибкости, общей выносливости), а также на исправление физических недостатков (тучности, сутулости). В основную часть должны включаться общеразвивающие упражнения с преимущественной направленностью на развитие определенных физических качеств, подвижные и спортивные игры, ходьба и бег, по возможности гребля, зимой – хождение на лыжах и катание на коньках.

Заключительная часть занятия (на протяжении 5-10 мин) способствует восстановлению дыхания, пульса, снятию утомления. Здесь уместны упражнения дыхательные, наиболее легкие и простые по исполнению, общеразвивающие и на расслабление.

В конце занятия следует проверить пульс: частота его не должна отличаться более чем на 10-15 уд/мин от частоты пульса в состоянии покоя.

Для проведения физического воспитания дети дошкольного возраста разделяются на три группы в зависимости от состояния здоровья. Первая группа – дети I и частично II группы здоровья, с которыми можно проводить все виды физического воспитания в соответствии с их возрастными анатомо-физиологическими особенностями и степенью физической подготовленности к той или иной нагрузке. Вторая группа – дети, физическое воспитание которых можно проводить с ограничением мышечных усилий, а закаливание – без снижения температуры воды и воздуха. К этой группе относятся дети с задержкой физического развития, реконвалесценты, страдающие анемией любой этиологии, бронхиальной астмой, имеющие компенсированные пороки сердца. Третья группа – дети, у которых все виды физического воспитания проводят очень осторожно, а закаливание водными процедурами не осуществляют совсем. К этой группе относятся дети с повышением температуры тела любой этиологии, с острыми воспалительными процессами любой локализации, так как при охлаждении может произойти генерализация воспалительного процесса, с врожденными и приобретенными пороками сердца в стадии субкомпенсации, хроническими заболеваниями почек.

В зависимости от состояния здоровья и тренированности учащихся школ также распределяют на три группы: основную, подготовительную и специальную. В основной группе могут заниматься здоровые, а также учащиеся с небольшими функциональными отклонениями в деятельности сердечно-сосудистой системы, с незначительным отставанием в физическом развитии, если общее самочувствие человека хорошее.

В подготовительную группу включают мало тренированных людей, с небольшими функциональными нарушениями деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, страдающих гастритами, хроническими бронхитами, перенесших острые инфекционные болезни (дифтерия, скарлатина и др.).

Что такое здоровье? Поль Брэгг – учитель долголетия и здоровой жизни - писал, что здоровье – самое большое богатство. Порфирий Корнеевич Иванов называл себя миллионером здоровья.

Для большинства людей здоровье ассоциируется с физическим здоровьем. Если человек может вести активный образ жизни, и у него не болят жизненно важные органы, то он вполне может считать себя практически здоровым человеком.

Существует понятие «здоровый образ жизни», которое обычно подразумевает утреннюю зарядку, бег, определённый способ питания, обливание холодной водой, иногда применение очисток тела.

Но я сам и, наверняка, многие из читателей задавались вопросом, почему разные люди, ведущие, так называемый здоровый образ жизни, обычно выглядят бодрыми бабушками и дедушками, а не молодыми красавцами.

Да, безусловно, среди таких людей встречаются и молодые люди разного возраста, но и они часто выглядят напряжёнными и угрюмыми.

И есть противоположные примеры людей, не соблюдающих никакие режимы, питающихся как придётся, или тем, что нравится, даже курящих, которые выглядят бодрыми, весёлыми, жизнерадостными. Нередко пожилые люди второй категории выглядят моложе ровесников из почитателей здорового образа жизни. Когда общаешься с этой категорией людей, от них часто можно услышать, как НАДО ПРАВИЛЬНО питаться, НАДО ПРАВИЛЬНО дышать, НАДО ПРАВИЛЬНО закаляться и т.п. Также их отличительной особенностью является неустанная критика окружающих, тех, кто всё делает неправильно: питается, спит, ходит, лежит и т.д. и т.п.

Кто более здоров из этих категорий людей - вопрос, который лично для меня остаётся открытым. Слова НАДО и ПРАВИЛЬНО, с моей точки зрения, символизируют жёсткие рамки, в которых живут многие сторонники здорового образа жизни. И вряд ли человека с жёсткими рамками можно назвать счастливым человеком. Когда такой человек радуется жизни, то часто непонятно, он, действительно, получает удовольствие от жизни или так НАДО и так ПРАВИЛЬНО.

Другая категория людей, тех, кто позволяет себе «брать от жизни всё», нередко просто бунтуют по отношению к любым рамкам, ограничениям, режимам. Определённый период жизни некоторые из таких людей, действительно, получают удовольствие от своей жизни, а когда их настигают недуги, удовольствия заканчиваются, и они либо переходят в первую категорию, либо, что гораздо чаще, активно принимают лекарства и прочие лечебные процедуры.

С точки зрения триединства, я хочу разделить здоровье на физическое, эмоциональное и ментальное.

Физическое здоровье можно связать с состоянием физического тела.

Физическое тело – это уникальный механизм, дарованный нам природой, многофункциональный, оснащённый рядом необходимых для полноценного существования систем. Все системы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Каждый орган, каждая часть тела имеет своё предназначение. Это природные, естественные законы. У нас нет лишних или ненужных органов и участков тела. С моей точки зрения, физическое здоровье заключается в том, что все органы и системы функционируют не менее чем на 80-90 % своей максимальной мощности.

Физическое тело – это уникальный механизм, который работает по определённым чётким законам. Чем больше мы знакомы с этими законами, тем больше у нас возможностей поддерживать и совершенствовать физическое здоровье. Но знание законов и их практическое использование - разные понятия. Общеизвестно, что большинство медиков, врачей, зная законы функционирования тела, далеки от использования своих знаний относительно себя. Многие врачи курят, ведут образ жизни, далёкий от здорового, не являются примерами крепкого здоровья.

Физическое здоровье - это полное физическое благополучие, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.

Признаками здоровья являются:

· устойчивость к действию повреждающих факторов;

· показатели роста и развития в пределах среднестатистической нормы;

· функциональное состояние организма в пределах среднестатистической нормы;

· наличие резервных возможностей организма;

· отсутствие какого-либо заболевания или дефектов развития.

Факторами риска для здоровья являются избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, злоупотребление алкоголем, курение.

Баланс здоровья человека между организмом и окружающей средой обеспечивается комплексом факторов – биологических, социальных, политических, экономических, культурных, психологических, которые объединяются в 4 группы с различным вкладом в индивидуальное здоровье: их соотношение применительно к нашей стране выглядит следующим образом:

· генетические факторы – 15-20%;

· состояние окружающей среды – 20-25%;

· медицинское обеспечение – 8-10%;

· условия и образ жизни людей – 50-55%.

Существует деление факторов повреждающих здоровье на так называемые объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся: плохая экология, фактор наследственности, психо эмоциональное напряжение (стрессы), уровень развития медицины, социально-экономический статус страны. К субъективным факторам относятся: вредные привычки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, нерациональный режим жизни (работа, отдых, сон), психо-эмоциональное напряжение.

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда вспоминает о медицине.

Отказ от вредных привычек, и прежде всего отказ от курения как самой часто встречающейся пагубной привычки - это еще один важный шаг на пути к собственному здоровью. От курения стоит отказаться хотя бы потому, что это наносит вред вашим детям и самым близким людям.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости

С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно надежный способ укрепления здоровья и увеличения долголетия - спорт, способ, требующий не дорогостоящих лекарственных препаратов и технических приспособлений, а только воли и некоторых усилий над собой.

Но и эти небольшие «жертвы» нужны лишь на первых порах, а затем преодоление физической нагрузки приносит совершенно необычное чувство мышечной радости, ощущение свежести, бодрости, оздоровления. Оно становится необходимым, потому что победа над собственной инерцией, физической бездеятельностью или просто ленью всегда воспринимается как успех, обогащает жизнь и закаляет волю. Возможно, именно тренировка воли лежит в основе появления той жизненной активности, которая возникает у людей, занимающихся спортом.

Стало общим утверждение, что современная цивилизация несет человечеству угрозу гиподинамии, т. е. серьезных нарушений опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания и пищеварения, связанных с ограничением двигательной активности. И это действительно так.

Двигательная активность - важнейшее условие нормальной жизнедеятельности людей, а между тем мы двигаемся, все меньше и меньше: на работу и с работы мы едим в общественном транспорте, самая работа с внедрением достижений научно-технической революции все меньше связана с физическим трудом, дома мы тоже чаще сидим, чем двигаемся, - короче, гиподинамия начинает реально угрожать каждому человеку. Есть ли выход из создавшегося тревожного положения? Есть. И выход этот нам предоставляет занятие спортом. Спорт любят все. Но и любить спорт можно по-разному.

Если вы часами сидите перед экраном телевизора, с интересом наблюдая за захватывающими поединками хоккеистов или состязаниями фигуристов, польза для вас от такой любви к спорту будет равна нулю. Не больше пользы принесет вам и регулярный выход на стадионы и в спортивные залы, где вы занимаете места на трибунах в числе других болельщиков, волнуетесь и переживаете за своих любимцев, прекрасно зная, как бы вы поступили, окажись вы на их месте, но, не делая ровным счетом ничего из того, что могло бы принести реальную пользу вашему здоровью.

Спортом должны заниматься все. Не ставьте перед собой цель обязательно побить мировой рекорд (мировых рекордсменов - единицы, и будет крайне наивно рассчитывать, что все занимающиеся спортом станут со временем чемпионом). Поставьте перед собой более скромную задачу: укрепить свое здоровье, вернуть себе силу и ловкость, стать стройной и привлекательной. Этого для начала будет вполне достаточно. Будет просто прекрасно, если вы почувствуете себя здоровой, если к вам вернутся энергия и бодрость духа, если у вас появится естественная потребность больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе и т. д. Кроме того, регулярное занятие спортом помогает женщине лучше выполнить свою материнскую миссию, предназначенную ей природой: рожать и вскармливать детей, воспитывать и растить их. Только, помните: физические нагрузки при занятиях спортом должны соответствовать не только вашему возрасту, но и состоянию вашего здоровья.

Физическое здоровье представляет собой важный признак, определяющий уровень здоровья населения . Показатели физического здоровья используются для выявления антропометрических маркеров риска ряда заболеваний, контроля за физическим развитием детей и оценки эффективности проводимых оздоровительных мероприятий. Они необходимы для определения режима жизни и физической нагрузки ребенка, оценки школьной зрелости, спортивных возможностей детей. Показатели физического здоровья служат важными критериями в определении годности к воинской службе и роду войск, широко используются в судебно-медицинской практике .

Физическое здоровье изучается как на популяционном, так и на индивидуальном уровне, отдельно для детского и взрослого населения.

Физическое здоровье индивидуума - это интегральный показатель жизнедеятельности индивидуума, характеризующийся таким уровнем адаптационных возможностей организма, при которых обеспечивается сохранение основных параметров его гомеостаза в условиях воздействия факторов окружающей среды.

Гомеостаз - способность организма поддерживать относительное постоянство внутренней среды (крови, лимфы, межклеточной жидкости) и устойчивость основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, обмена веществ и других) в пределах, обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность.

Уровень физического здоровья населения во многом говорит о социальном благополучии в обществе. Под влиянием длительно действующих неблагоприятных факторов уровень физического здоровья снижается, и наоборот, улучшение условий, нормализация образа жизни способствуют повышению уровня физического здоровья.

Основные методы изучения физического здоровья человека:

Антропоскопия (описание тела в целом и отдельных его частей);

Антропометрия (измерение размеров тела и отдельных его частей);

Антропофизиометрия (определение физиологического состояния, функциональных возможностей организма).

Антропоскопия проводится на основе анализа данных визуального осмотра человека. Оцениваются тип телосложения, состояние опорно-двигательного аппарата, кожных покровов, степень развития мускулатуры, жироотложений, развитость вторичных половых признаков и др. Состояние опорно-двигательного аппарата визуально оценивается по ширине плеч, осанке, массивности. Степень полового созревания определяется по совокупности вторичных половых признаков: волосистости на лобке и в подмышечной области, развитию молочных желез и времени появления менструаций у девочек.

Антропометрия проводится с помощью специальных инструментов (антропометра, ростомера, сантиметровой ленты, различных циркулей и т.д.). Различают основные и дополнительные антропометрические показатели. Косновным относят рост, массу, площадь поверхности, объем тела, длину окружности грудной клетки (при максимальном вдохе, паузе и максимальном выдохе). К дополнительным антропометрическим показателям относят рост сидя, длину окружности шеи, живота, талии, бедра и голени, размер плеча, сагиттальный и фронтальный диаметры грудной клетки, длину рук, массу подкожного жира и др.

Для анализа антропометрических данных используют оценочные коэффициенты, выведенные путем сопоставления различных антропометрических признаков. Этими коэффициентами пользуются для оценки физического здоровья индивидуумов, комплексной оценки здоровья населения, отбора в спортивные секции и пр.

Антропофизиометрия проводится с использованием специальных антропофизиометрических методов исследования и оценивается целым рядом показателей, характеризующих силу кисти и становую силу, жизненную емкость легких, физическую работоспособность человека и др. Они измеряются с помощью специальных приборов (динамометров, угломеров, велоэргометров, спирографов и др.).

При измерении параметров физического здоровья для получения точных результатов необходимо соблюдать ряд стандартных условий: измерения должны проводиться в утреннее время, при оптимальном освещении, наличии исправного инструментария, использовании унифицированной методики и техники измерения.

Оценка физического здоровья индивидуума или группы населения осуществляется путем сравнения их показателей с региональными стандартами и определения степени отклонений от средних величин. Для получения региональных стандартов физического здоровья проводится обследование больших групп практически здоровых людей различного возраста и пола. Следует помнить, что общепринятых стандартов физического здоровья не существует. Различные условия жизни в разных климатогеографических зонах, в городах и сельской местности, этнические особенности во многом определяют различия в уровне физического здоровья населения.

Разные методические подходы в оценке морфологических и функциональных особенностей организма человека привели к созданию многочисленных классификаций конституциональных типов. В медицинской практике наибольшее распространение получила классификация, согласно которой выделяются три основных типа телосложения:

. нормостенический тип, характеризующийся пропорциональными размерами тела и гармоничным развитием костно-мышечной системы;

. астенический тип, который отличается стройным телом, слабым развитием мышечной системы, преобладанием продольных размеров тела и размеров грудной клетки над размерами живота, а длины конечностей над длиной туловища; гиперстенический тип, отличающийся хорошей упитанностью, длинным туловищем и короткими конечностями, относительным преобладанием поперечных размеров тела и размеров живота над размерами грудной клетки.

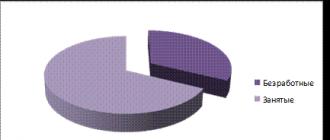

Для оценки физического здоровья детей Р.Н. Дороховым и И.И. Бахрахом разработана классификация соматотипов, которая проводится по специальным центильным таблицам. Принадлежность ребенка к одному из трех соматотипов (микросоматический, мезосо-матический, макросоматический) (рис. 1.11) рассчитывается исходя из суммы номеров процентильных интервалов, полученных для роста, массы тела, длины окружности грудной клетки.

Рис. 1.11. Соотношения соматических типов детей в Российской Федерации

Анализ данных о тенденциях физического здоровья послужил основанием для разработки концепций акселерации (ускоренного физического развития) и ретардации (замедленного физического развития).

Акселерация (от лат. «acceleratio» - ускорение) - это ускорение физического развития детей по сравнению с предшествующими поколениями. Понятие было введено в 1935 г. немецким гигиенистом Кохом. Процессы акселерации наиболее четко проявились во второй половине ХХ в.

Причины акселерации не совсем ясны. Существуют различные гипотезы акселерационных сдвигов:

Улучшение питания детей (увеличение потребления животных белков и жиров, витаминов, концентратов для вскармливания грудных детей);

Более интенсивная инсоляция;

Урбанизация (ускорение темпов городской жизни возбуждает ЦНС и активизирует ее гонадотропные функции);

Генетический эффект (постоянное смешивание населения, гете-ролокальные браки и др.).

Несмотря на наличие различных гипотез, не вызывает сомнения тот факт, что на акселерацию влияет суммарное взаимодействие физико-химических, биологических и социальных факторов.

Акселерация не может рассматриваться однозначно как положительный или отрицательный процесс. Она ставит много проблем перед современной медициной и обществом:

Более раннее биологическое созревание, которое наступает до социальной зрелости и гражданской дееспособности (более раннее начало половой жизни, рост числа «юных» матерей, числа абортов у несовершеннолетних и т.д.);

Необходимость установления новых норм трудовой, физической нагрузки, питания, нормативов детской одежды, обуви, мебели и др.;

Нарастающая вариабельность всех признаков возрастного развития, полового созревания, необходимость установления новых границ между нормой и патологией.

Проследить процесс акселерации в историческом аспекте весьма сложно, так как отсутствуют достоверные данные о показателях физического развития поколений, живших в прошлые века, поэтому заключения можно делать только на основании косвенных сведений.

Известно, что процессы акселерации носят циклический характер и имеют кратковременные периоды стабилизации. Так, в 80-х годах ХХ в. стали появляться научные сообщения о стабилизации процессов акселерации, на основании чего можно предположить, что в ряде развитых стран в XXI в. произойдет замедление процессов физического развития - ретардация, однако в развивающихся странах ожидается продолжение акселерационных сдвигов.

PAGE 22

Введение

Одной из фундаментальных проблем многих наук является отношение к понятию индивидуального здоровья. Системный подход к оценке индивидуального здоровья ставит в центр проблемы человека в целостности и многомерности его динамических характеристик и выдвигает на первый план задачи по воспитанию потребностей в здоровье, формировании культуры здоровья в процессе индивидуального развития.

Любое, такое поведение человека следует оценивать, как здоровое, если оно ведет к достижению желаемого результата. Соответственно, критериями эффективности формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), является не только изменение поведения, а такое изменение поведения, которое способствует реальному увеличению количества здоровья.

К сожалению, философия здоровья и спорта равно, как и философия безопасности относятся к практически не разработанным в науке понятиям, что и делает тему данной работы привлекательной для меня. Кроме того, привлекло меня то, что здоровье является серьезной жизненной ценностью, которая сильно влияет на качество и продолжительность жизни, и, несмотря, на свой молодой возраст, мне хотелось бы заранее подготовиться к сложностям, связанным с ним для чего необходима не только практическая, но и теоретическая база.

В настоящее время, несмотря на актуальность проблем, связанных с диагностикой и восстановлением здоровья современного человека, существующие объективные представления о здоровье являются крайне разнообразными, в отдельных случаях неопределенными и зачастую имеют лишь описательный характер.

Философское постижение здоровья полностью еще не утвердилось в науке и социокультурной практике. По философии здоровья пока отсутствуют монографическая литература и учебники. Вместе с тем, опубликованы немало статей в журналах и сборниках научных трудов, в некоторых вузах по философии здоровья читаются спецкурсы.

Данная тема меня привлекла тем, что здоровье человека многогранное понятие и для того что бы быть по настоящему здоровым нужно осознавать, что есть более высокие уровни здоровья, такие как душевное и духовное, которые являются даже более важными, чем физическое, т.к. определяют его. Поэтому у меня возник интерес разобраться в том, что есть здоровье, из каких «элементов» оно состоит и что туда включается, сравнить это со своими жизненными установками, возможно. Понять состояние своего здоровья или его перспектив.

Таким образом, целью данной работы является изучение сущности спорта как единства физического, душевного и духовного компонентов.

1. здоровьЕ: подходы и виды

1.1. Основные подходы к здоровью

Быть здоровым это естественное стремление человека. Что же означает здоровье? На сегодняшний день существует около восьмидесяти определений здоровья. В словаре С.И.Ожегова под здоровьем понимается «правильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие». Можно выделить четыре модели определения здоровья:

а) медицинская, подчеркивающая отсутствие болезни, нормальное функционирование организма;

б) биомедицинская, где главным является взаимодействие со средой, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, субъективное ощущение здоровья;

в) биосоциальная, делающая упор на работоспособность, слаженность профессиональной деятельности; социальным признакам придается приоритетное значение;

г) ценностно-социальная модель, подчеркивающая моменты общения и взаимодействия людей; здоровье ценность для человека, необходимая предпосылка для полноценной жизни.

Длительное время понятие «здоровье» выводили из противопоставления с болезнью: отсутствие болезни означает здоровье. На основании такого подхода строились системы медико-социальной профилактики. До сих пор важнейшими принципами профилактической медицины считались принципы диспансеризации с целью выявления заболеваний и последующим наблюдением и лечением больных. Основные положения раннего выявления болезней сформулированы и одобрены ВОЗ. Наиболее существенными из них являются: выявляемые заболевания должны иметь социальную значимость, следует иметь возможности диагностики латентной стадии, исследование должно быть приемлемым для населения, затраты на выявление болезни должны соответствовать экономическим возможностям общества, выявление больных необходимо сделать непрерывным, а не эпизодическим, должна существовать возможность лечения выявленной болезни.

Однако в самой методике проведения диспансеризации существует множество проблем. Серьезные выводы по оценке периодических медицинских осмотров были сделаны канадской оперативной группой на основе трехлетних массовых исследований: ежегодные осмотры неизбирательными методами мало информативны и представляют собой ненужную трату времени, средств, усилий. Поэтому особое внимание привлекло выделение так называемых групп риска - группы людей с повышенной вероятностью заболеваний. В этих случаях профилактическая программа становится результативной. Идеи были реализованы автоматизированными системами массовых многопрофильных обследований (AMMO), которые функционировали во многих странах. Однако речь в них не шла о выявлении дисфункций или скрытых, начальных форм заболеваний, находящихся на грани нормы, и уже только то, что исследование квалифицированными специалистами органов и систем до сих пор ведется, как правило, без общей оценки функционального состояния организма, противоречит социально-биологической сущности человека и перспективе сохранения здоровья.

Как писал Жаров Л.В., между здоровьем и болезнью существует множество связей, и даже самый больной человек обладает определенным уровнем здоровья (существенно сниженным). Поэтому метод оценки здоровья путем выявления или исключения заболеваний, в настоящее время большинством авторов признан абсолютно несостоятельным. 1

Обобщающей теоретической концепцией в рассмотрении здоровья в последние десятилетия стал системный подход как закономерный этап развития биологических наук. Современный системный подход позволяет достаточно точно рассмотреть иерархическую структуру биосоциальной сущности человека и очертить методологическую стратегию в выработке понятия здоровья индивида как состояния биологической системы - организма, являющейся также компонентом социальной системы - общества.

В развитии понятия здоровья в доступной литературе наметилось три основных направления. Первое из них можно охарактеризовать как вербальное, с накоплением вербальных признаков здоровья, второе - условно можно назвать «относительным», т.к. здоровье определяется относительно т.н. «нормы», и третье, менее развитое, фундаментальное исследование категории здоровья как определенного состояния сложной биосистемы организма человека.

Из множества определений здоровья наибольшее распространение (по количеству ссылок и цитирования) получило определение, данное ВОЗ: «состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Однако эта концепция по прошествии более 60 лет с момента ее опубликования требует существенной коррекции.

Вследствие неопределенности субъективного понятия «благополучие» в контексте «здоровье», тем более «социальное благополучие», которое далеко не всегда является признаком здоровья, хотя может влиять на него, а также недостижимость цели как идеальной, эта концепция рассматривается как неудовлетворительная. Нельзя также не согласиться с мнением Серовой И. А. о том, что при определении здоровья термин «состояние» или его аналоги - «потенциал» и т.п. недостаточен (статичен, является описательным и характеризует по сути результат здоровья). 2 Если же сопоставить здоровье с основной характеристикой человека - жизнедеятельностью, то интегральным показателем, отражающим состояние человека в динамике времени и средовых воздействий является жизнеспособность или просто способность сопротивляться, приспосабливаться, реализовать свои биологические и социальные функции. «Здоровье - это способность жизни сохранять и развивать себя и среду своего обитания», т.е. - рекуррентное определение, родовое понятие - способность к адаптации (или самоорганизации).

Среди конкретных элементов (признаков) здоровья ряд авторов предлагают выделять следующие: уровень и гармоничность физического развития, функциональное состояние организма, резервные возможности основных функциональных систем, уровень неспецифической резистентности и иммунной защиты, личностные качества человека (ценностно-мотивационные установки, эмоциональные особенности и т.п.).

Сходные компоненты здоровья выделяют и некоторые зарубежные авторы, делая, однако, упор на социально-психологические качества: психологические, социальные, ролевые, общее восприятие благополучия.

He отрицая важности и обоснованности выделяемых компонентов здоровья, подчеркнем все же, что и функциональное состояние организма, и резервные возможности основных физиологических систем, как элементы здоровья, определяют его способность активно адаптироваться к условиям окружающей среды, то есть адаптационные возможности организма.

Таким образом, здоровье, как и сам человек, представляется как целостное многомерное динамическое состояние человека, обеспечивающее определенный уровень жизнеспособности и жизнедеятельности за счет фундаментальных свойств - саморегуляции и адаптивности. Следовательно, степень развития у человека способностей к адаптации определяет уровень его стабильности, в конечном итоге здоровье.

1.2. Основные виды здоровья

Согласно материалам ВОЗ, здоровье это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Обычно выделяют три вида здоровья: физическое, психическое и духовное. Оставим вопросы физического здоровья медикам и физкультработникам, поговорим о тех видах, которые имеют непосредственное отношение к психологии.

Психически здоровый человек характеризуется его возможностями адаптации, социализации и индивидуализации. Эти возможности есть у каждого человека, а степень их реализации определяется социальной ситуацией, то есть теми ежедневными условиями развития человека, в которых он реализует себя, свои мысли, возможности, желания, качества. Применительно к здоровью под адаптацией понимается способность человека осознанно относиться к функциям своего организма, например, пищеварения, выделения и другим; способность регулировать свои психические процессы, то есть управлять своими мыслями, чувствами, желаниями. Существуют пределы индивидуальной адаптации, но есть и общие для всех людей закономерности. Критерием успешной адаптации является способность человека жить в современных условиях.

2. Физическое здоровье человека

2.1. Понятие физического здоровья (подходы Серовой и Жарова)

Понятие физического здоровья включает в себя два относительно независимых друг от друга фактора. Первый фактор - отсутствие болезней, гармония физиологических и биохимических процессов организма. Зависит эта гармония от состояния души человека, от полноценного питания, от экологического благополучия и здорового образа жизни. 3

Второй фактор - энергетический. Это запас жизненных сил. Как писал Жаров Л.В., он максимален в молодости, но может быть увеличен и специальными мероприятиями, например, физическими нагрузками. При этом количество эфирного запаса, создающегося телом, не пропорционально уровню тренировочных энергетических затрат. Максимальный запас здоровья создается при динамической работе средней тяжести. Для разных людей это могут быть и лыжи, и медленный бег, и плавание, и спортивные игры, и физический труд. Естественно, для физически тренированных людей уровень оптимальной нагрузки - выше. Восполняются энергетические потребности «запаса» и пищей. Наибольшим запасом эфирной энергии обладают свежие, молодые, развивающиеся растения. 4

Для большинства людей здоровье ассоциируется с физическим здоровьем. Если человек может вести активный образ жизни, и у него не болят жизненно важные органы, то он вполне может считать себя практически здоровым человеком. 5

Существует понятие «здоровый образ жизни», которое обычно подразумевает утреннюю зарядку, бег, определённый способ питания, обливание холодной водой, иногда применение очисток тела.

Другая категория людей, тех, кто позволяет себе «брать от жизни всё», нередко просто бунтуют по отношению к любым рамкам, ограничениям, режимам. Определённый период жизни некоторые из таких людей, действительно, получают удовольствие от своей жизни, а когда их настигают недуги, удовольствия заканчиваются, и они либо переходят в первую категорию, либо, что гораздо чаще, активно принимают лекарства и прочие лечебные процедуры.

Физическое здоровье можно связать с состоянием физического тела.

Физическое тело это уникальный механизм, дарованный нам природой, многофункциональный, оснащённый рядом необходимых для полноценного существования систем. Все системы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Каждый орган, каждая часть тела имеет своё предназначение. Это природные, естественные законы. У нас нет лишних или ненужных органов и участков тела. С моей точки зрения, физическое здоровье заключается в том, что все органы и системы функционируют не менее чем на 80-90 % своей максимальной мощности.

Физическое тело это уникальный механизм, который работает по определённым чётким законам. Чем больше мы знакомы с этими законами, тем больше у нас возможностей поддерживать и совершенствовать физическое здоровье. Но знание законов и их практическое использование - разные понятия. Общеизвестно, что большинство медиков, врачей, зная законы функционирования тела, далеки от использования своих знаний относительно себя. Многие врачи курят, ведут образ жизни, далёкий от здорового, не являются примерами крепкого здоровья 6 .

2.2. Физическое здоровье и законы природы (подходы Серовой и Жарова)

Наверное, все согласятся с тем, что наше счастье зависит от двух составляющих: физического и духовного здоровья. Действительно, мы можем радоваться интересной книге или общению с друзьями, однако если мы вдруг заболеваем воспалением легких и лежим в постели с высокой температурой, то вряд ли мы будем счастливы. С другой стороны, даже если мы абсолютно здоровы физически, но нас мучают угрызения совести из-за совершенного неправедного поступка, мы тоже не ощутим особого счастья.

Давайте вначале рассмотрим физическое здоровье. Быть физически здоровым - означает жить в согласии с законами природы. Скажем, нравится нам это или нет, но, чтобы быть здоровыми, нам нужно есть и пить, находиться в тепле. Мы должны принимать во внимание законы природы.

Рассмотрим следующие примеры:

Наклонившись с балкона квартиры на десятом этаже, вы заметили идущего по улице приятеля, которого вам очень хотелось увидеть всю эту неделю. Вам хочется как можно быстрее встретиться с ним. Что вы предпримете? Прыгните с балкона или сядете в лифт? Конечно, прыжок займет гораздо меньше времени, чем спуск в лифте, но этот полет наверняка будет стоить вам жизни.

Вы очень любите грибы, но никто не учил вас отличать съедобные от ядовитых. Вы идете в лес и находите там много грибов. Они похожи на те, что собирает ваша тетя. С этими грибами вы приходите домой и съедаете их. На следующий день вы корчитесь от боли, и все кончается промыванием желудка в больнице. 7

Всю жизнь вы мечтали летать. Увидев у птиц крылья, вы решаете осуществить свое желание. Вы мастерите себе крылья, прикрепляя их к рукам и бросаетесь вниз с высокого утеса. Однако вы никогда не изучали физику и поэтому сделали свои крылья, не учитывая законов термодинамики. Ваша судьба печальна - вы разбиваетесь о скалы.

Эти простые примеры помогают нам понять достаточно очевидную истину. Для того, чтобы стать взрослым, здоровым, физически развитым человеком и испытывать от этого счастье, необходимо жить в соответствии с законами природы. Однако мы не обладаем этими знаниями с момента рождения. Мы рождаемся невеждами. Мы хотим удовлетворить свои желания, но не знаем, как это сделать. К счастью, наш разум устроен так, что мы способны понимать окружающий мир. Но нам необходимо учиться. Частично нам помогает опыт, частично - знания, приобретенные самостоятельно или с помощью учителей.

Некоторые знания мы можем приобрести только путем проб и ошибок, как, например, умение ездить на велосипеде; но некоторые ошибки мы можем совершить только один раз, потому что они связаны с риском для жизни. Мы должны понять, что определенные наши желания (скажем, стремление летать) неосуществимы; другие - ошибочны, потому что чрезмерны (например, желание съесть слишком много мороженного); некоторые желания могут быть просто преждевременными (как желание двухлетнего малыша самостоятельно перейти большую автомагистраль).

Во все эпохи люди пытались устранить это невежество путем накопления знаний об окружающей среде, о том, как в ней выжить и достичь процветания. Эти знания тщательно сохраняли и передавали из поколения в поколение. Часто это оказывалось вопросом жизни и смерти, например знание того, как выжить в джунглях или в пустыне.

Чтобы преодолеть наше незнание законов природы, возникли и стали развиваться естественные науки. Наука опирается на разрабатываемые учеными теории, которые можно сравнить с географическими картами. Карты создаются для точного описания определенной местности. Это знание затем применяется для передвижения по безопасным и кратчайшим маршрутам без риска заблудиться. Научные теории также служат нам своего рода картами - указывают путь исполнения наших желаний, будь то воздушный полет или спасение от полиомиелита. Чтобы прийти к тем научным знаниям, которые мы сейчас изучаем в школе всего за несколько лет, человечеству потребовались столетия. Согласитесь, гораздо разумнее учиться на опыте других людей, перенимая ранее полученные знания, чем совершать повторные открытия. Нет ничего более удручающего, чем очередное изобретение колеса. 8

Первые врачи-ученые часто ставили опыты на себе, потому что не хотели подвергать опасности других. Иногда подобные эксперементы заканчивались смертью исследователя. Их коллеги записывали результаты опыта и уже не повторяли его, зная последствия. Исаак Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, использовал знания других ученых и не боялся признаться в этом: "Если я и видел дальше, то лишь благодаря тому, что стоял на плечах великанов" (из письма Роберту Гуку, Февраль 1675 года). Он приходил к новым открытиям, переосмысливая и продолжая труды тех ученых, которые жили до него. 9

Развитие науки и появление новых знаний во многом влияет на наше поведение. Например, когда стало известно, что существует прямая связь между курением и заболеванием легких, многие перестали курить. Эти люди пришли к пониманию того, что перспектива страданий и преждевременной смерти от рака в будущем несопоставима с временным, сиюминутным удовольствием от курения.

2.3. Развитие физического здоровья (подходы Серовой и Жарова)

Существует шесть основных составляющих хорошего здоровья: физическое, эмоциональное, духовное, интеллектуальное, профессиональное и социальное развитие индивидуума. Личностные приоритеты в преимущественном развитии тех или иных категорий находят зеркальное отражение в образе жизни каждого конкретного человека. Знакомство с данными категориями - это первый шаг на пути к достижению хорошего здоровья.

Физическое развитие - это физическая составляющая хорошего здоровья, включающая в себя ежедневное выполнение физических упражнений, здоровое питание и медицинский контроль. 10 Естественно, исключается как злоупотребление табачными изделиями, наркотиками и алкоголем, так и употребление их вообще.

Эмоциональное развитие - это способность не только адекватно оценивать и воспринимать свои чувства и ощущения, но и сознательно управлять своим эмоциональным состоянием. Будучи эмоционально уравновешенной личностью, вы поддерживаете стабильные отношения с другими людьми и сохраняете позитивный и оптимистический взгляд на свою собственную жизнь. Помимо этого вы стараетесь не впадать в депрессивные и стрессовые состояния, культивировать здоровые чувства и изыскивать безопасные «выходы» для негативных эмоций.

Социальное развитие личности определяет характер ее взаимоотношений с обществом и окружающей средой. Гармоничное социальное развитие побуждает человека постоянно ощущать взаимосвязь с природой, другими людьми, родными и близкими. Открыв для себя разумные способы общения и установления ровных взаимоотношений с разными людьми, они живут в мире с собой и с окружающими.

Профессиональное развитие подразумевает достижение значительных успехов в трудовой деятельности и получение удовольствия от занятий ею. Чем выше уровень профессионального развития человека, тем выше и требования, предъявляемые к работе, которая должна не только приносить личное удовлетворение, но и обогащать его жизнь.

Духовное развитие приводит человека к поискам смысла и цели своего существования. Духовно развитая личность не только декларирует общечеловеческие принципы морально-этического плана, но и старается жить в соответствии с ними.

3. Философские измерения спорта

Философия спорта уже вполне утвердила себя как отрасль научного знания, представляя весьма развитую систему специального гуманитарного и социального знания о физической культуре и спорте как с точки зрения их собственной сущности, структуры и закономерностей развития, так и в плане их места и функций в общей системе культуры.

Эпистемология спорта - это область методологии познания спортивных явлений, вопросы о соотношении субъективного и объективного, рационального и иррационального в сфере спорта, возможностей и границ методов познания.

В аксиологии спорта Липец первоочередным считает вопрос о том, является ли спорт генератором ценностей, и если так, то каких. Является ли он сам ценностью или только их совокупностью. Стоит ли заниматься спортом и для чего, болеть за него и для чего. Особый вопрос - о ценностном анализе противоречивой внутренней структуры спорта и его отношений с другими частями общей аксиосферы.

В этике спорта, по мысли автора, следует выделить такие области, как описательная этика, которая указывает, каковой была и есть мораль в действительном спорте; нормативная этика, трактующая вопросы относительно методов и средств, обеспечивающих выполнение правил, норм и требований в сфере спорта и спортивных отношений; обращается внимание на этические коллизии, возникающие в связи с появлением брутальности в спорте, применени ем допинга и утилитаризацией его целей. При этом Липец задает вопрос: имеем ли мы здесь дело с явлениями маргинальными и преходящими или же с некоторой сущностной закономерностью развития современного спорта?

Эстетика спорта охватывает традиционные вопросы, связанные с пониманием красоты и ее телесного воплощения прежде всего как гармонии, как физического совершенства человека. Требуют своего современно го разрешения вопросы об эстетическом субъекте спортивных отношений, о специфике эстетических переживаний и чувств в сфере спорта, о характере и роли эстетической и художественной подготовки спортсмена и зрителя, а следовательно, и многообразные и сложные проблемы, возникающие в связи с организацией спортивного действия как зрелища.

К праксеологии спорта относятся вопросы стабилизации действий спортсмена и оптимизации шансов выигрыша в спортивной борьбе. Актуален вопрос о рациональности в затрате сил: каков достаточный уровень таких затрат и всякий ли успех стоит таких затрат. Особое значение Липец придает экологии (или экофилосо фии) спорта, которая еще вчера почти не принималась во внимание, но сегодня ее вопросы выдвигаются на первый план, ибо сфера спорта становится все более значительной в урбанистике, в организации ландшафта, в производстве вещей.

Область философской антропологии Ю. Липец расценивает как одну из наиболее важных, поскольку человек в спорте - это лучшая модель и для понимания проблем общечеловеческих, идет ли речь о соотношении физического и психического в человеке или о соотношении биологического и социального, индивидуального и общественного. Исследования в сфере спорта позволяют понять и многие вопросы человеческой субъективности и межличностных отношений.

Социальная проблематика спорта составляет целый комплекс вопросов социального, социально-психологического, политологического, культурологического планов. В самом общем виде - это вопрос о том, как было и как сейчас возможно спортивное действие в качестве спонтанной или управляемой коллективной функции; как возможно функционирование спорта в его специфических программах, создающих одну из важнейших в современном обществе сфер деятельности и интересов? Какие социальные потребности способен удовлетворять спорт? Какие потребности вне спорта способствуют формированию и развитию его системы? Как и насколько возможны и оправданны инструмен тальные ранги спорта и в каких кругах они должны выполняться?

Несколько разделов в книге Ю. Липеца посвящены специальному рассмотрению проблем олимпизма: "Логос современного олимпизма", "В поисках идеала современнос ти", "Олимпизм и проблема свободы", "Прекрасное в олимпизме", "Аксиологические проблемы олимпийской архитектуры", "Основы олимпийского воспитания", "Олимпизм и культура". Здесь рассматриваются многие важные и актуальные вопросы, такие, как соотношение специализации и универсализма, спорт как средство и условие осуществления свободы, основные направления и тенденции физического совершенствования человека и др.

Ю. Липец высоко оценивает место и роль философии спорта в системе современного философского знания, хотя замечает, что видных исследова телей здесь не так уж много. В их ряд он включает, например,

Х. Ленка, Р. Макинтоша, Ф. Ландри, Й. Поуэлла, З. Кравчика и В. Столярова.

В сложных и противоречивых процессах взаимоотношений философии и спорта, где с одинаковым основанием можно защищать и тот тезис, что философия сотворила современный спорт (от кубертеновского идеалистического романтизма до современного экзистенциализма и гуманистического марксизма), и тот, что современный спорт создал свою философию. Как бы то ни было, задача философии по отношению к спорту, по мысли Липеца, состоит в том, чтобы она помогла спорту в долгой его жизни и при добром его здоровье. Самое печальное было бы в том, что взлет философской рефлексии о спорте совершился бы у смертного одра олимпийской идеи.

4. Здоровый образ жизни и спорт

Здоровье состояние живого организма , при котором организм в целом и все органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни 11 .

Здоровый образ жизни в единстве его компонентов биологического и социального представляет собой социальную ценность, укрепление которой важнейшая задача любого цивилизованного общества.